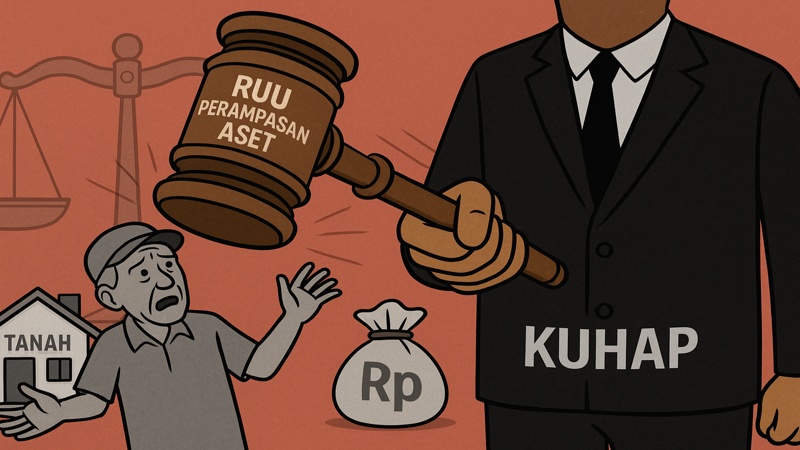

Apa jadinya jika negara bisa mengambil harta Anda hanya karena Anda tidak punya dokumen yang cukup? Inilah bayangan gelap yang muncul dari pembahasan dua agenda besar hukum pidana Indonesia: Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pemerintah dan DPR tengah menggodok keduanya. Target Revisi KUHAP rampung pada akhir tahun 2025 agar dapat berlaku bersamaan dengan KUHP baru di awal 2026. Sementara itu pembahasan RUU Perampasan Aset secara intensif pada awal 2026 setelah RKUHAP tuntas. Pembahasan yang terpisah ini, seolah tidak saling berkaitan, padahal jika tidak sinergi dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak, dua regulasi ini dapat menciptakan sistem hukum yang otoriter dan timpang.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 60% masyarakat Indonesia bekerja di sektor informal, banyak di antaranya hidup dari usaha kecil dan transaksi tunai. Kondisi ini membuat mereka rentan terhadap kecurigaan jika tidak mampu menunjukkan dokumen resmi atas aset yang mereka miliki. Hukum yang tidak sensitif terhadap kenyataan ini berpotensi menjadi alat represi, bukan perlindungan.

Bahaya Perampasan Aset Tanpa Vonis

RUU Perampasan Aset memuat pasal yang memungkinkan negara menyita aset tanpa harus menunggu vonis pengadilan pidana. Ini merupakan bentuk dari non-conviction-based asset forfeiture. Artinya, beban pembuktian asal-usul aset bergeser sepenuhnya kepada pemilik, bahkan tanpa adanya vonis pidana atas tindak kejahatan yang terbukti. Seseorang bisa kehilangan harta kekayaannya hanya karena tidak mampu menjelaskan asal-usulnya secara administratif.

Dalam konteks Indonesia yang sangat bergantung pada ekonomi informal, warisan tak terdokumentasi, dan transaksi tunai, pendekatan ini sangat berisiko menyasar kelompok masyarakat kecil. Bayangkan seorang pedagang kaki lima yang selama bertahun-tahun menabung dari hasil berdagang atau petani yang mewarisi sebidang tanah dari kakeknya tanpa sertifikat. Kecurigaan tersebut bisa menjadi kekhawatiran karena tidak mampu menunjukkan dokumen formal. Bukan karena hasil kejahatan, tetapi karena realitas sosial yang jauh dari logika administratif negara. Ini bukan hanya soal legalitas, tetapi juga soal keadilan sosial.

Dalam beberapa kasus, negara telah menunjukkan ketidakmampuannya membedakan antara kekayaan wajar yang tidak terdokumentasi dan hasil kejahatan yang tidak terlihat. Di lapangan, prosedur hukum yang tidak jelas dapat menempatkan warga dalam posisi defensif tanpa melakukan pelanggaran apa pun. Ini menciptakan rasa takut terhadap hukum, bukan rasa percaya. Ketika warga kecil merasa harus melindungi diri dari hukum, bukan oleh hukum, maka yang tumbuh bukanlah supremasi hukum, melainkan supremasi ketakutan.

Baca Juga: Pertamina dan 285T: Jejak Mafia dan Korupsi Sistemik

Kritik terhadap Revisi KUHAP dan Kebutuhan Sinergi

Revisi KUHAP juga menuai kritik karena memuat pasal-pasal yang berisi mengurangi perlindungan terhadap warga biasa. Penghapusan kewajiban pemberitahuan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada tersangka. Sehingga menyebabkan terbatasnya peran pra-peradilan. Lemahnya jaminan terhadap hak bantuan hukum, berpotensi menempatkan warga dalam posisi tidak seimbang berhadapan dengan kekuasaan negara. Bila kedua regulasi ini berjalan sendiri-sendiri tanpa koreksi dan integrasi, maka hukum akan menjadi tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Idealnya, pembahasan Revisi KUHAP dan RUU Perampasan Aset tidak boleh secara terpisah. Mengingat target RUU KUHAP selesai tahun ini dan RUU Perampasan Aset baru tahun depan, ini adalah momentum krusial untuk memastikan keduanya berjalan beriringan dan saling memperkuat prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia. RUU Perampasan Aset perlu ada pada prinsip-prinsip dasar KUHAP seperti due process of law, presumption of innocence, dan hak untuk membela diri. Sebaliknya, KUHAP juga harus membuka ruang untuk merespons bentuk-bentuk kejahatan luar biasa seperti korupsi dan pencucian uang, namun tetap dalam koridor hukum yang adil dan terukur.

Baca Juga: Setya Novanto dan Parodi Keadilan Indonesia: Pengampunan bagi Penjarah Negara

Belajar dari Praktik Negara Lain

Beberapa negara seperti Inggris dan Australia telah menerapkan skema perampasan aset tanpa vonis, namun dengan pengadilan khusus, mekanisme pembelaan yang kuat, dan sistem pengawasan penyidik yang ketat. Misalnya, di Inggris, perampasan aset melalui pengadilan perdata khusus dengan hak banding yang kuat serta kewajiban negara untuk membuktikan bahwa aset tersebut terkait dengan tindak pidana. Bantuan hukum gratis bagi pihak yang terdampak juga sebagai jaminan atas hak pembelaan.

Indonesia tidak bisa hanya menyalin bagian represif dari model-model tersebut tanpa mengadopsi sistem pengamannya. Tanpa kehati-hatian, niat memberantas kejahatan bisa berubah menjadi pelanggaran hak asasi yang legal melalui undang-undang.

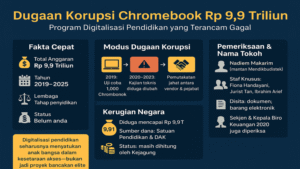

Baca Juga: Chromebook Rp 9,9 Triliun dan Bayang-bayang Korupsi Digitalisasi Pendidikan

Kebutuhan Pendekatan Kriminologis dan Partisipatif

Yang tak kalah penting adalah melibatkan pendekatan kriminologi dalam merancang kebijakan hukum pidana. Kriminologi memandang kejahatan bukan semata tindakan melawan hukum, tetapi juga sebagai gejala sosial yang kompleks. Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya berdasarkan sudut pandang aparat, tetapi juga berdasarkan pengalaman hidup masyarakat, terutama kelompok rentan. Tanpa pendekatan sosial, hukum pidana akan mudah tergelincir menjadi alat kekuasaan semata.

Pemerintah dan DPR harus membuka ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi pendamping korban. Proses legislasi tidak boleh berlangsung tertutup dan terburu-buru. Jangan sampai perampasan aset digunakan untuk menghukum mereka yang tidak paham hukum, tidak memiliki pengacara, dan tidak mampu membuktikan asal-usul warisan keluarganya. Hukum harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, bukan menjadi jaring untuk menjebak warga yang lemah.

Saatnya Masyarakat Sipil Bersatu Mengawal Hukum

Revisi KUHAP dan RUU Perampasan Aset adalah momen krusial yang akan menentukan arah hukum pidana Indonesia ke depan. Jika prinsip keadilan dan perlindungan terhadap yang lemah tidak diintegrasikan sekarang, terutama saat Revisi KUHAP difinalisasi dan RUU Perampasan Aset bersiap masuk pembahasan di tahun depan, maka hukum berisiko menjadi alat pemusatan kekuasaan negara, bukan pelindung rakyat. Hukum yang baik adalah hukum yang menghidupkan kepercayaan rakyat kepada negara. Bukan hukum yang menanamkan rasa takut.

Kini saatnya masyarakat sipil, kampus, organisasi korban, dan kelompok profesi hukum bersuara bersama. Kita tidak bisa membiarkan dua regulasi ini disusun hanya dari kacamata negara. Karena jika hukum dibangun tanpa mendengar rakyat, maka keadilan akan tinggal nama.